- Accueil

- Classement

- Critiques par titre

- Critiques par date

- Notules

- Br1èves et spoilers

- Meilleurs et pires

- Dédaignés

- Recherches

- Vite !

- Téléciné

Œuvres citées (en italiques, autres que des films) : 2001, odyssée de l’espace – Orange mécanique – The shining – Full metal jacket – Eyes wide shut – Napoléon – A.I. – Aryan papers – La liste de Schindler – Platoon – Toy story 2 – La fête du feu – Chaharshanbe-soori – Une séparation – Voyez comme ils dansent – Les dix commandements – Super 8 – Rencontres du troisième type – E.T. – Les aventures de Tintin – La planète des singes : Les origines – King Kong (2005) – Le seigneur des anneaux - La communauté de l’anneau – Le seigneur des anneaux - Le retour du roi – Animaux & Cie – Je suis heureux que ma mère soit vivante – The tree of life – Une vie tranquille – Une vita tranquilla – Mes meilleures amies – Bridesmaids – Desperate housewives – The boat that rocked – La planète des singes : les origines – Rise of the planet of the apes – La planète des singes – Vertigo – Melancholia – La vie passera comme un rêve – Van Gogh – Lacombe Lucien – Destination finale 5 – Final destination 5 – Destination finale 2 – Titanic – Avatar – Les enchaînés – La mort aux trousses – Torn curtain – Le rideau déchiré – L’artiste – El artista – Docteur Jerry et mister Love – Michel Petrucciani – Autant en emporte le vent – Napoléon (1927) – Construire un feu – Un jour – One day – Vertigo – La guerre des boutons – Les choristes – Tu seras mon fils – La guerre est déclarée – Butch Cassidy et le Kid – La piel que habito – La mauvaise éducation

Personnes citées : Stanley Kubrick – Steven Spielberg – Oliver Stone – Asghar Farhadi – Claude Miller – James Thiérrée – Alfred Hitchcock – David O. Selznick – Patricia Hitchcock – Cecil B. DeMille – Jeffrey Jacob Abrams – Steven Spielberg – Éric Neuhoff – Jean-Marc Lalanne – Jérôme Garcin – Paul Feig – Chris O’Dowd – Rupert Wyatt – Pierre Boulle – Franklin Schaffner – James Stewart – Yvonne de Carlo – Greta Garbo – Fernandel – Lars von Trier – Maurice Pialat – Gilles Jacob – Jean Eustache – Jacques Rozier – Jacques Dutronc – Vincent Van Gogh – Jean Renoir – Daniel Toscan du Plantier – Louis Malle – Steven Quale – François Truffaut – Ingrid Bergman – Cary Grant – Eva Marie-Saint – Mariano Cohn – Gastón Duprat – Andrés Duprat – Jerry Lewis – Michel Petrucciani – Alexandre Petrucciani – Frédéric Chopin – Pierre Desproges – Abel Gance – Henri Chrétien – Claude Autant-Lara – Lone Scherfig – Kim Novak – Louis Pergaud – Yves Robert – Gilles Legrand – Loránt Deutsch – Valérie Donzelli – Jérémie Elkaïm – Antonio Vivaldi – Jean-Luc Godard – Claude Lelouch – Sergueï Rachmaninov – Alfred Hitchcock – Orson Welles – Stanley Kubrick – Ernst Lubitsch – Billy Wilder – Ingmar Bergman – Luis Buñuel – Luchino Visconti – Jean Renoir – Julien Duvivier – Marcel Carné – Fritz Lang

Exposition Kubrick

Lundi 1er août 2011

L’exposition Kubrick, aux cinquième et septième étages de la Cinémathèque française à Paris, s’est terminée hier, et si vous l’avez manquée, c’est grand dommage. J’y étais allé une première fois fin mars, la semaine de l’ouverture, où j’étais invité ; j’y étais resté des heures ; et j’avais tout vu. Puis, la semaine dernière, j’ai voulu revoir ce qui concernait les quatre films de Kubrick que je préfère : 2001, odyssée de l’espace, Orange mécanique, The shining et Full metal jacket. Non que je dédaigne les autres, sauf Eyes wide shut, mais à chacun ses goûts.

En fait, l’exposition était très complète, et traitait jusque aux films que Kubrick... n’a pas fait, son Napoléon, entreprise d’une ampleur démentielle, A.I., dont il a repassé l’histoire à Spielberg, et Aryan papers, abandonné parce que le même Spielberg avait fait La liste de Schindler, qui abordait un sujet voisin, et que Kubrick ne tenait pas à connaître de nouveau cette mésaventure de voir son film concurrencé par un autre, comme cela lui était arrivé avec Full metal jacket, éclipsé un peu injustement par le Platoon d’Oliver Stone, pourtant moins bon.

Impossible de détailler ce que montrait l’exposition, la matière était trop abondante. Mais on peut dire que la Cinémathèque n’avait pas lésiné, allant jusqu’à faire poser, dans l’escalier qui séparait les deux étages, la moquette de l’Hôtel Overlook, l’établissement hanté de The shining ! Voyez les deux photos ci-dessous. J’ai donc foulé la moquette d’un hôtel peuplé de fantômes !

Au fait, quelqu’un a-t-il remarqué que, dans Toy story 2, on a utilisé exactement la même moquette ? Un clin d’œil, évidemment. Si vous ne me croyez pas, regardez :

Il n’était pas permis de prendre des photos, mais je l’ai fait malgré tout. Voici deux vues de la maquette d’un objet que vous ne reconnaîtrez peut-être pas, improprement appelé « centrifugeuse » et utilisé pour les scènes du poste de pilotage de l’aéronef dans 2001, qui, une fois construit, était aussi haut qu’un immeuble, mesurait six mètres de large, pesait trente tonnes... et coûta 750 000 dollars.

En revanche, vous n’aurez aucun mal à reconnaître les deux personnes ci-dessous, qui servaient respectivement de table et de distributeur de boissons dans le Korova Milkbar, au début d’Orange mécanique !

La fête du feu

Lundi 1er août 2011

Réalisé par Asghar Farhadi

Titre original : Chaharshanbe-soori

Sorti en Suisse (Festival de Locarno) le 9 août 2006

Sorti en France (Festival des trois continents de Nantes) le 23 novembre 2006

Comme chaque fois qu’un réalisateur rencontre un grand succès, on ressort ses films précédents. Celui-ci est le troisième d’Asghar Farhadi, les deux premiers n’étant pas parvenus chez nous.

Tout comme Une séparation, cette histoire de dissension dans un ménage de Téhéran est un peu sordide. Dans les rues, les habitants se préparent à la fête qui doit précéder la nouvelle année, et qui rappelle un peu le Guy Fawkes day en Grande-Bretagne : on fait éclater des pétards dont les détonations vont ponctuer tout le film, et on allume des feux de joie. Mais chez Simin, le mari, et Mozhde, sa femme, c’est le torchon qui brûle, car elle le soupçonne de la tromper avec leur voisine de palier, qui a transformé son appartement en salon de coiffure. Elle pousse donc la jeune fille qui est venue faire le ménage chez elle à espionner la présumée coupable. Puis elle sort espionner elle-même son mari devant son lieu de travail, mais le mari la surprend et la frappe en pleine rue. Après cela, explication de gravures à domicile, mais le témoignage de la femme de ménage le disculpe. Hélas, on apprend un peu plus tard qu’il avait bel et bien une aventure avec la coiffeuse !

On retrouve donc quelques éléments du film qui a fait la célébrité de Farhadi : les disputes conjugales, les mensonges, la brutalité individuelle. Le scénario est bien construit, ingénieux, riche, et la mise en scène s’adapte parfaitement au sujet. Farhadi est décidément un grand cinéaste.

En bref : à voir.

Voyez comme ils dansent

Mercredi 3 août 2011

Réalisé par Claude Miller

Sorti en France le 3 août 2011

Il n’a pas de chance, le pauvre James Thiérrée : il en est à son vingt-sixième film, et aucun, pas même celui-ci où il est en vedette masculine pour la première fois, ne lui a donné un rôle digne de son immense talent de créateur, de metteur en scène de théâtre et d’interprète. Vous verrez qu’un jour, il passera à la réalisation de cinéma, pour être enfin servi.

On a donc ici un homme de spectacle qui a voulu divorcer de sa première femme parce qu’il en a rencontré une autre, et l’essentiel du récit est occupé par la rencontre des deux femmes, aussi dénuées d’intérêt l’une que l’autre : la Française est une petite nunuche qui joue les vidéastes, la seconde, qui vit au Canada, est médecin à tendance écolo, un vrai cliché ambulant. Et comme l’homme est mort avant le début de l’histoire, tout le récit est farci de retours en arrière, à charge pour le public de remettre les péripéties dans l’ordre. Au passage, il y perd donc tout ce que la description graduelle des faits et des sentiments aurait pu apporter à cette histoire banale et mille fois racontée.

Avant d’inscrire Claude Miller sur la liste des réalisateurs dont je me doutais depuis un moment qu’il n’est plus nécessaire de voir les films, signalons tout de même qu’on se serait bien passé de voir James Thiérrée faire la planche tout nu dans un lac du Canada : à quoi sert ce genre de plan ?

Et puis, ne ratons pas cette occasion de rire du « Canard enchaîné », qui estime que ce film « fait souffler un vent de fraîcheur bienvenu dans le cinéma français », sans doute parce qu’au Canada on trouve beaucoup de neige. Son critique voit en James Thiérrée un « jongleur surdoué » (pas une fois il ne jongle) et un « improvisateur-né » (tous ses spectacles sont minutieusement réglés, et ne laissent aucune place à la moindre improvisation). Mais au « Canard », on sait tout.

En bref : inutile de se déranger.

La responsable du massacre ?

Vendredi 5 août 2011

La question sur toutes les lèvres est celle-ci : QUI est responsable du fait qu’un grand nombre de films d’Alfred Hitchcock sont recadrés pour satisfaire les lubies des amateurs d’écrans larges (les tristement célèbres 16/9), alors que le maître a réalisé la plupart de ses films dans le format 1,37/1, qui était de règle à son époque ? Sauf cinq à la Paramount, en VistaVision, c’est-à-dire au format 1,50/1.

Sachant que les films appartiennent forcément à quelqu’un et qu’on ne peut pas tripatouiller un objet qui ne vous appartient pas, j’ai une hypothèse qui me semble assez solide, et qui découle à la fois de faits vérifiables et d’un raisonnement difficile à réfuter.

Les faits vérifiables, c’est, d’une part, que, pour les sorties en DVD, aucun des films réalisés par Hitchcock en Angleterre n’a été recadré ainsi, et que lui-même n’était pas, à cette époque, propriétaire de ses films (l’aurait-il été qu’il n’aurait pas, j’en suis persuadé, donné l’autorisation de refaire ses cadrages, trop minutieusement composés pour être modifiables) ; et, d’autre part, qu’ayant émigré aux États-Unis en 1939, il s’est efforcé, dès la fin de son contrat avec Selznick, d’être son propre producteur, et de posséder légalement les films qu’il réalisait. Or ce sont ces films-là qui sont victimes de la pratique que je dénonce !

Le raisonnement irréfutable, c’est que, puisque Hitchcock est mort le 29 avril 1980 (et pas le 20 avril, comme l’écrit Gilles Jacob dans son livre sur Cannes), donc bien avant la mode du 16/9, l’autorisation de mutiler ses films n’a pu être donnée, bien après, que par ses ayants droit. Et ils sont faciles à dénombrer, puisqu’il n’a eu qu’une fille, Patricia, qui a d’ailleurs paru dans trois de ses films et dix de ses téléfilms (elle était aussi figurante dans Les dix commandements, de Cecil B. DeMille, mais personne ne s’en est aperçu !). Née à Londres en 1928, mais ayant vécu presque toute sa vie en Californie, la rejetonne maudite doit avoir le culte du dollar !

Ce qui doit expliquer qu’elle ait revendu aux marchands de soupe... pardon, aux éditeurs de DVD, les grands films de son père. On espère qu’elle en a tiré un bon prix. Les mauvaises actions sont toujours récompensées.

Super 8

Vendredi 5 août 2011

Réalisé par Jeffrey Jacob Abrams

Sorti en Australie, Malaisie, Thailande, Ukraine, à Hong-Kong, à Singapour et aux États-Unis le 9 juin 2011

Sorti en France le 3 août 2011

La presse nous a seriné qu’Abrams, le réalisateur, admire fort Spielberg. Le moins qu’on puisse dire, c’est que cela se voit ! Mais, de son modèle, il a oublié l’humour et le dynamisme...

La critique longue est ICI...

En bref : à voir à la rigueur.

Malchanceux

Dimanche 7 août2011

Un gars qui n’a vraiment pas de chance, c’est Andy Serkis ! Cet acteur a joué dans 76 rôles au cinéma ou à la télévision, mais personne ne connaît son visage. J’exagère un peu : son visage, on l’oublie de plus en plus.

En effet, dans Les aventures de Tintin, film réalisé par Spielberg et qui sortira en octobre, il est le capitaine Haddock, mais comme le film a été tourné en motion capture, procédé où la caméra capte les mouvements des acteurs dont le corps sera ensuite traité en images de synthèse, vous n’y verrez pas son visage. Mais vous ne le verrez pas non plus dans ce film qui sortira cette semaine, La planète des singes : les origines, où, bien entendu, il joue un singe ! Et vous ne l’avez pas vu dans le King Kong de 2005 (même situation), ni dans Le seigneur des anneaux - La communauté de l’anneau, en 2001, où il faisait... deux voix, celle de Gollum et celle de Witch-King ; ni dans Le seigneur des anneaux - Le retour du roi, en 2003, ni dans Animaux & Cie, en 2010, où il était la voix de Charles. Et j’en oublie sans doute...

Alors, à titre de repêchage, j’affiche ici son portrait.

James Thiérrée au cinéma

Dimanche 7 août 2011

Ce soir, Le masque et la plume a diffusé quelques opinions que j’écris ici inlassablement, depuis des années, au sujet de James Thiérrée. D’abord, que c’est un génie de la scène, ce qu’a rappelé Danièle Heymann. Ensuite, que le cinéma ne lui réussit pas, car il n’a joué dans aucun film digne de lui : les cinéastes l’engagent, mais ne savent pas qu’en faire. Remontez de quelques paragraphes, et lisez ou relisez ma notule sur Voyez comme ils dansent – dont je n’ai pas écrit combien son titre était stupide, mais je ne voulais pas accabler le film, qui s’autodétruit automatiquement.

Ensuite, que la vogue de la 3D ferait bien de cesser au plus vite. Nos amis critiques ne se sont fondés que sur l’augmentation du prix des places, mais, dans le petit texte où je traite la question, et qu’ils ne pourraient sans doute pas comprendre faute d’avoir la moindre connaissance en physique, j’ai fourni d’autres raisons plus techniques.

Enfin, last but not least, qu’on ne peut être et avoir été, et que Claude Miller, et dépit de la relative réussite de son précédent film Je suis heureux que ma mère soit vivante, ferait bien de prendre une retraite qu’il a bien méritée.

Et puis, un grand bravo à ces deux critiques de l’émission, Éric Neuhoff et Jean-Marc Lalanne, qui avouent ne jamais avoir vu James Thiérrée sur scène. Il faut sortir un peu, messieurs ; ou alors, laissez tomber la critique.

NB : Jérôme Garcin a partiellement cité mon message qui tournait en dérision The tree of life et reprenait ma notule de juin. C’est flatteur, mais mon billet était plus long, et du coup, à l’antenne, la citation était un peu moins drôle (à supposer qu’il m’arrive d’être drôle).

Une vie tranquille

Mercredi 10 août 2011

Réalisé par Claudio Cupellini

Titre original : Une vita tranquilla

Sorti en Italie (Festival de Rome) le 1er novembre 2010

Sorti en France le 3 août 2011

L’histoire n’est pas très claire, car certains détails ne sont jamais précisés, et il faut les chercher dans le résumé du film qu’a publié la presse.

Bref, un ancien gangster italien, qui est allé se mettre à l’abri en Allemagne, y a fondé une nouvelle famille après avoir abandonné la sienne, et, y ayant acquis une vie tranquille à la tête d’un restaurant, se trouve, comme on dit ailleurs, « rattrapé par son passé », en l’occurrence par le fils, Diego, qu’il avait laissé en Italie, et l’ami de celui-ci, Edoardo. Or les deux garçons ne sont autres que des tueurs à gage, qui viennent en Allemagne pour y abattre un industriel. Inutile de dire que l’histoire va se terminer assez mal.

Or elle n’est pas très crédible, l’histoire. Comment croire que, pour exécuter un tel contrat, les commanditaires aient expédié à l’étranger deux tueurs qui ne parlent pas un mot de la langue du pays ? Le crime est une chose trop sérieuse pour être confié à des scénaristes.

Le public est accroché, au début, puis l’intérêt s’émousse, car, au fond, il se passe peu de choses. Et une fois les points d’interrogation résolus, il ne reste à peu près rien, sinon la personnalité des deux acteurs principaux, qui possèdent suffisamment de charisme pour faire croire à ce qu’on voit.

En bref : à voir à la rigueur.

Mes meilleures amies

Vendredi 12 août 2011

Réalisé par Paul Feig

Titre original : Bridesmaids

Sorti aux États-Unis le 28 avril 2011

Sorti en France le 10 août 2011

L’héroïne – si l’on peut dire –, Annie, est une fille compliquée, aussi ne parvient-elle pas à garder un homme, autres que des mufles qui la virent au petit matin ; et quand par hasard un type gentil semble tomber amoureux, elle le décourage... avant de le regretter !

Quant à ses amies, elles se livrent à la concurrence, du moins Annie le croit-elle. Si bien que le mariage de sa meilleure amie Lilian est gâché, parce que celle-ci s’est entichée d’une autre fille, une bourgeoise qui a la manie de tout organiser, et mieux que tout le monde, un peu comme Bree dans Desperate housewives, si vous voulez. Ce qui donnera lieu à une séquence scatologique, un festival de diarrhées et de vomissements dans un grand magasin de mode qui vend des robes de mariée. À ce détail, on reconnaît que Judd Apatow est producteur du film...

L’actrice a un certain abattage, même si elle n’est pas la meilleure comédienne du film. En revanche, on retrouve avec plaisir, dans le rôle du policier, Chris O’Dowd, qu’on avait vu interpréter Simon dans l’excellent The boat that rocked.

En bref : à voir à la rigueur.

La planète des singes : les origines

Mardi 16 août 2011

Réalisé par Rupert Wyatt

Titre original : Rise of the planet of the apes

Sorti en Islande le 3 août 2011

Sorti en France le 10 août 2011

Surtout, ne vous fiez pas au titre ! Rien à voir avec le roman de Pierre Boulle, ni avec le film de Franklin Schaffner – qui, pardon pour ce blasphème, lui était d’ailleurs bien supérieur. Ici, aucun voyage, ni dans l’espace ni dans le temps, et on ne quitte pas San Francisco de nos jours. Le film y a été réalisé, ainsi qu’aux studios Mammoth (sic) de Burnaby, au Canada, un peu à Hawaii, et dans un zoo de Vancouver.

L’histoire ? Des scientifiques font des recherches sur un traitement capable d’éradiquer la maladie d’Alzheimer, et l’essaient sur des singes. Or ce traitement expérimental a sur une guenon un double effet : il la rend très agressive parce qu’elle est enceinte (elle meurt très vite), et son rejeton, dès la naissance, est beaucoup intelligent que la moyenne. L’un des chercheurs le recueille, l’élève, mais le petit chimpanzé, en grandissant (rassurez-vous, on lui a mis des vêtements), se met à avoir des états d’âme et provoque quelques dégâts, si bien que son protecteur doit l’abandonner dans un zoo. Mais là, il devient une sorte de meneur politique et pousse les autres singes à la révolte. Ils s’évadent tous et font la guerre aux hommes, non sans quelques succès qui ne durent pas. À la fin, le jeune savant va négocier avec son protégé : arrête tout ça, et reviens à la maison. Mais César, le chimpanzé, qui s’est mis à parler, préfère la liberté, et l’image de conclusion montre tous les singes remontant dans les arbres. Symbole.

Presque tout a été fait en images de synthèse, et le chimpanzé est un acteur dont j’ai déjà parlé, mais filmé en motion capture. Cette technique est à présent si avancée (soyons justes, elle donne aussi de très beaux résultats, surtout dans les scènes où le singe fait des acrobaties dans la maison ou dans les arbres) qu’on ne tardera pas à voir, dans de nouveaux rôles, des acteurs du passé ! Notez que je n’ai rien contre le principe, si cela permet de voir ensemble, par exemple, James Stewart et Yvonne de Carlo, qui n’ont pas eu cette occasion de leur vivant ; ou, en plus rigolo, Greta Garbo partenaire de Fernandel.

Au rebours du scénario qui est ridicule, le couple vedette est agréable à regarder, les images de la nature sont parfois magnifiques (on a droit, ce que peu de spectateurs remarquent, à la forêt de séquoias de Vertigo), et l’une des trop courtes scènes procède d’une belle inspiration : alors que les singes envahissent un quartier résidentiel de San Francisco, leur invasion ne se signale que par les feuilles des arbres qui se mettent à pleuvoir sur les résidents du coin. Hélas, ça ne dure pas. Pour le reste, on doit subir l’habituelle musique fracassante, essentiellement aux percussions, car il faut bien faire comprendre à ce plouc de spectateur qu’il est en train de regarder un film d’action, et pas une adaptation de Roméo et Juliette.

Une seule idée de mise en scène : tout au début, et avant de voir le père du jeune scientifique, on l’entend, hors champ, essayer de jouer au piano le Clair de lune, de Debussy ; or les premières mesures de ce morceau, qui sont dérisoirement faciles, il les massacre. Plus tard, après avoir pris son traitement médical, il joue avec virtuosité une œuvre de Bach. Sans que cela soit dit, on comprend qu’il est guéri !

À signaler, détestable habitude, qu’on a inséré une scène supplémentaire après le début du générique de fin : un pilote de ligne, contaminé par le virus qui a déjà tué un gardien du zoo, monte dans son avion, et un graphique animé suggère qu’il va coller la maladie à toute la planète. On nous refait le coup du singe vert qui a répandu le sida... C’est en quoi le cinéma est un art hautement éducatif.

En bref : à voir à la rigueur.

Melancholia

Jeudi 18 août 2011

Réalisé par Lars von Trier

Sorti en France (Festival de Cannes) le 18 mai 2011

Sorti au Danemark et en République Tchèque le 26 mai 2011

Sorti en France le 10 août 2011

Mon point de vue est ICI, et je vous préviens qu’il est défavorable, malgré le retournement de veste quasi-général des critiques en faveur de cette belle tête de Lars !

En bref : à fuir.

Le très sympathique Maurice Pialat

Vendredi 19 août 2011

Je suis en train de lire le récit de Gilles Jacob, président du festival de Cannes, La vie passera comme un rêve. Les textes sont courts et bien écrits, donc ce livre se lit vite et sans ennui. Mais Jacob a un point de vue bien particulier : pour lui, les vedettes – acteurs et réalisateurs – sont des dieux. On se permettra de penser autrement, et, à le lire, au récit des petitesses qu’il rapporte, on peut se demander comment il peut conserver cette opinion. Car enfin, l’homme n’est pas idiot. Mais quand il flingue quelqu’un (Pialat, Depardieu, Polanski, Coppola, Isabelle Rossellini, Jeanne Moreau, Isabelle Adjani et un tas d’autres), il se rattrape TOUJOURS quelques paragraphes plus loin en prétendant qu’ils les adore et ne s’est jamais brouillé définitivement avec une vedette. On est prié de le croire.

Tenez, voyez ce qu’il rapporte de Maurice Pialat, que pourtant Jacob admire éperdument (il a encensé tous ses films et n’en a raté aucun, paraît-il). Pialat, c’est notoire, détestait absolument tout le monde, à commencer par les gens de cinéma, à l’exception de Jean Eustache et Jacques Rozier. Voici par exemple ce qu’il disait de Jacques Dutronc, qu’il avait fait interpréter Vincent Van Gogh dans son avant-dernier film – à la stupéfaction générale, et le jury de Cannes a superbement ignoré le film –, et qu’il trouvait absolument nul : « Il joue mollasson, Dutronc, on le voit tout de suite... Dès qu’il sort du train, on comprend que c’est foutu ; il ne sait même pas boire un verre d’eau, il faudrait tout lui souffler : Serre ton verre, tiens-le bien, porte-le à tes lèvres, commence à boire, commence à boi-re, qu’est-ce que tu attends pour le reposer ? Bon Dieu, non, avec lui il n’y a décidément rien à faire. [...] À la fin du film on est glacé, on reste cloué, sûrement que ça ne va pas marcher, forcément, avec Dutronc ». À se demander pourquoi il l’a engagé ! (Il est vrai que Dutronc buvant un verre d’eau, c’est invraisemblable)

De Renoir, il disait : « Renoir, humainement, il n’était pas très... un militant communiste qui part en Italie tourner un film pour les fascistes, vous appelez ça comment, vous ? ».

Et puis, Pialat s’était laissé persuader de réaliser une publicité pour la Société Générale (le célèbre « Votre argent nous intéresse »), mais, regrettant sa décision, il a tout fait pour ne pas y aller. Et Daniel Toscan du Plantier raconte : « Il devait commencer un lundi. Le premier jour, il ne se présente pas, bon, le deuxième, il téléphone qu’il ne peut pas venir... Les types de la pub – ce n’est pas comme dans le cinéma – commencent à s’énerver, le troisième jour, tout ce qu’il a trouvé, c’est le SAMU ». Et Pialat se fait hospitaliser à l’hôpital Boucicaut...

Avec cela, il reconnaissait que ses parents avaient été collabos, et lui aussi, ce pourquoi il détestait Louis Malle et son Lacombe Lucien, et ressassait « sa haine de l’Anglais sous des emportements germanophiles ». On aurait voulu être l’ami d’un personnage aussi sympathique, non ?

Destination finale 5

Vu le vendredi 19 août 2011 - Sortie prévue le mercredi 31 août 2011

Réalisé par Steven Quale

Titre original : Final destination 5

Sorti au Canada (Fantasia Film Festival) le 4 août 2011

Sortira en France le 31 août 2011

Le principe de la série reste le même : un petit groupe de jeunes échappe à une catastrophe collective parce que l’un d’eux a eu un rêve prémonitoire, mais ils restent redevables envers la Mort, et elle les élimine par la suite, les uns après les autres. Raffinement traditionnel, l’accident ne se passe pas comme le spectateur croit pouvoir l’anticiper d’après les indices qui lui sont fournis. Le petit supplément, ici, est que l’un des membres du groupe veut venger la mort d’une des filles et tuer celle qui aurait dû mourir à sa place, pense-t-il. Naturellement, il échoue et se fait tuer, mais les autres ne survivront pas non plus. Originalité, le dernier à mourir (dans un accident un peu bâclé en quatre secondes et demie) est le seul Noir, alors que, d’habitude, les Noirs sont toujours les premières victimes, quel que soit le film.

Très belle catastrophe au début, après tout de même un prologue trop long (dix minutes) : c’est un pont suspendu qui s’effondre, provoquant 86 morts. Les trucages numériques sont superbes. Mais enfin, rien ne vaut le deuxième épisode de la série, pour son humour noir, car ici, on n’en trouve aucun. À noter que le réalisateur dirigeait la deuxième équipe sur Titanic et sur Avatar, et fait ici son premier long métrage.

En bref : à voir.

Truffaut et le paradoxe idiot

Lundi 22 août 2011

La phrase la plus bête qui ait été prononcée sur le cinéma depuis que cet art existe est due à François Truffaut, et il en était tellement satisfait qu’il l’a resservie plusieurs fois ; par exemple, en 1979, à l’American Film Institute de Los Angeles, lors de la soirée en forme d’hommage que le Tout-Hollywood consacra au maître Alfred Hitchcock, sans doute pour se faire pardonner de ne jamais lui avoir décerné, de toute sa vie, la moindre récompense. Il était temps, le réalisateur mourut l’année suivante ! Cette phrase, célébrissime, c’est celle-ci : « Vous tournez les scènes de meurtre comme des scènes d’amour, et les scènes d’amour comme des scènes de meurtre ».

Or, non seulement elle ne veut rien dire et n’est que l’illustration du goût des critiques (ou anciens critiques) de cinéma pour le paradoxe, mais elle ne peut être justifiée par aucune scène de quelque film que ce soit. Pour en rester à Hitchcock, on voit mal en quoi la longue scène du baiser entre Ingrid Bergman et Cary Grant, dans un appartement de Rio (Les enchaînés), ou celle entre Eva Marie-Saint et le même Cary Grant dans un train (La mort aux trousses), évoquent peu ou prou un meurtre. Quant à l’exécution discrète du méchant, dans la ferme de Torn curtain (en français, Le rideau déchiré), au cours de laquelle un vigile communiste est successivement assommé avec une pelle, puis poignardé avec un couteau qui se brise, puis achevé au gaz, la tête dans un four, elle évoque difficilement une scène d’amour !

Mais c’est ainsi, lorsqu’on veut paraître intelligent – une manie, en France, chez les gens de cinéma –, l’essentiel est de lancer des inepties avec aplomb.

Aussi me permettrai-je de suggérer quelques maximes à caser lors des dîners en ville :

– Vous filmez les femmes comme vous filmez les hommes, et les hommes comme vous filmez les femmes.

– Vous filmez les nageurs comme vous filmez les parachutistes, et les parachutistes comme vous filmez les nageurs.

– Vous filmez les repas comme vous filmez les opérations chirurgicales, et... etc., vous avez compris le principe.

– Vous filmez les naissances comme vous filmez les agonies, etc.

– Vous filmez les athlètes comme vous filmez les infirmes, etc.

– Vous filmez le chagrin comme vous filmez les fous-rires, etc.

– Vous filmez les enfants comme vous filmez les vieillards, etc.

– Vous filmez les saints comme vous filmez les nazis, etc.

– Vous filmez les huis-clos comme vous filmez les westerns, etc.

– Vous filmez les histoires bibliques comme vous filmez les documentaires sur la fabrication des boutons de porte, etc.

Je vous laisse continuer, les possibilités sont infinies.

Payez-moi !

Mardi 23 août 2011

Si France Inter me versait un euro chaque fois que Le masque et la plume reprend un commentaire que j’ai noté ici dans les deux semaines qui précèdent (puisque les émissions sur le cinéma sont enregistrées et diffusées une semaine sur deux), je pourrais enfin m’acheter, disons, une conduite.

Dimanche soir, ce fut un festival. Ne citons que mes remarques à propos d’Andy Serkis, l’acteur qui joue surtout des rôles de singe (et celui du capitaine Haddock), à relire quelques paragraphes plus haut, ou celle sur les feuilles des arbres qui se mettent à pleuvoir sur la chaussée lors de l’invasion de San Francisco par les singes attaquant la ville, dans Rise of the planet of the apes.

Tout a été repris par les honorables critiques de cette émission. En beaucoup mieux dit, naturellement. Je ne suis que du menu fretin. C’est seulement que je suis plus rapide.

L’artiste

Mardi 23 août 2011

Réalisé par Mariano Cohn et Gastón Duprat

Titre original : El artista

Sorti en Italie (Festival de Rome) le 28 octobre 2008

Sorti en France le 10 août 2011

On devine que ce film n’est pas tout récent en voyant le prix, à Buenos Aires, d’un écran plasma de 42 pouces : dix mille dollars ! Mais ce n’est pas la seule escroquerie apparaissant dans le film, puisque le personnage central, Jorge Ramirez, infirmier en gériatrie, fait passer pour siens les dessins que fait l’unique patient dont il est responsable, un vieillard autiste, Romano, qui ne prononce pas un mot mais gribouille compulsivement des dessins qu’on ne verra jamais ! Or, les ayant montrés à un patron de galerie qui en est enthousiaste, il devient très vite un artiste célèbre, quoique incapable de commenter son « œuvre » pour les innombrables critiques et autres spécialistes qui l’encensent, sans compter le public, lequel s’extasie.

De toute évidence, les trois auteurs (les deux réalisateurs et un co-scénariste, Andrés Duprat) ont voulu se moquer de tous ces personnages qui grenouillent dans les milieux de l’art contemporain. Sur ce plan, c’est réussi, et le public se marre. Reste que le scénario a quelques défaillances. D’abord, on ne voit pas le processus de l’accession à la célébrité : dans la première scène, Jorge est inconnu et se fait rembarrer à l’entrée de la galerie, où on ne le reçoit même pas ; au plan suivant, il y est accueilli à bras ouverts et tout le monde semble le connaître et être son ami : colossale ellipse, mais justement, on aurait aimé en savoir plus, ne pas voir traiter ce mystère comme un gag traité par Jerry Lewis (si vous n’avez pas compris cette phrase, allez lire la page consacrée au meilleur film de Jerry, Docteur Jerry et mister Love). Ensuite, si tous les participants brillent par leur jobardise, Jorge n’est pas plus futé : il accueille un critique dans l’appartement où réside son patient – le véritable auteur des dessins –, au risque de se faire prendre ; puis, alors qu’il a accepté d’aller travailler à Rome pour une galerie célèbre, mais que Romano vient de mourir subitement, il va quand même à Rome, où il ne pourra manquer d’être démasqué, puisqu’il ne sait pas dessiner ! Bref, on se demande où les auteurs veulent en venir vraiment.

Comme les dessins, jamais filmés, ne sont figurés que par un cache noir qui les entoure et ne montre que les visiteurs admiratifs, on n’en saura donc pas davantage sur ce qui a fait leur succès. Quant à la caméra, elle reste immobile d’un bout à l’autre, et ce parti pris est compensé par des cadrages très étudiés, mais arbitraires.

En bref : à voir.

Impudeur des jurés

Mercredi 24 août 2011

N’est-il pas extravagant, tout autant que moralement douteux, qu’un homme de cinéma, qu’il soit réalisateur, scénariste, producteur ou acteur, consente à être membre d’un jury, voir à le présider, dans un festival de cinéma ?

Car, en somme, cela revient à juger quelqu’un qui fait le même métier que vous !

Essayons d’imaginer que, dans un lycée, le proviseur désigne une douzaine de ses professeurs pour constituer un jury chargé de décerner des récompenses à ceux de leurs collègues qu’ils estiment plus méritants que les autres. Et qu’ils acceptent, voire se battent pour faire partie de ce jury, comme cela se passe à Cannes !

Imaginons que, sur un chantier de construction, le contremaître fasse juger le travail des maçons par d’autres maçons ; que, dans un commissariat, le commissaire inaugure un Top 10 des meilleurs gardiens de la paix, désignés par leurs collègues. Qu’au sommet de l’État, le président de la République instaure la Palme d’Or du meilleur ministre, élu par les autres membres du gouvernement.

Imaginez que des écrivains se réunissent, par exemple dans un restaurant réputé, pour décerner un prix à l’un de leurs chers confrères.

Mais non, là, j’écris une ânerie : ça existe déjà.

Pour en revenir à Cannes, il semble que, de tous ceux à qui on a proposé d’être président du jury au Festival de Cannes, seuls deux cinéastes ont refusé. Pas un Français, pas un Britannique, pas un Italien, pas un États-unien, non. Mais un Espagnol, Carlos Saura, et un Polonais, Andrzej Wajda.

Chapeau, messieurs !

Michel Petrucciani

Mercredi 24 août 2011

Réalisé par Michael Radford

Sorti en France (Festival de Cannes) le 14 mai 2011

Sorti en France le 17 août 2011

Petrucciani, né en 1962 à Orange, dans une famille pauvre, d’un père fou de jazz, eut la malchance d’avoir une maladie rare et incurable : l’ostéogenèse imparfaite, qui rendait ses os aussi fragiles que le verre le plus fin, aussi mous que de la pâte à modeler. En conséquence, ils se déformaient et se brisaient souvent. Sa croissance ne se fit pas, et il mesura, au maximum, 102 centimètres, avec un corps difforme. Mais, assura-t-il dans beaucoup d’entretiens, « Je ne suis pas malheureux, je suis seulement différent ». Sa chance fut de se passionner pour le jazz, et il fit tout pour se faire offrir un piano. Il est devenu l’artiste que l’on sait, adulé par tous les musiciens, et l’un des personnages les plus extraordinaires du siècle dernier.

Avec cela, débordant d’énergie, ne s’arrêtant jamais, donnant jusqu’à deux cents concerts par an, et décidé à tout essayer, y compris la fiesta permanente... et la drogue ! En dépit de nombreux accidents, survenant y compris en plein concert : fracture d’un doigt, clavicule brisée, fracture du bassin. Or jamais il ne s’est arrêté de jouer.

Et puis, cavaleur comme il n’est pas permis. D’une de ses compagnes, il a eu un fils, Alexandre, qui hélas a hérité de sa maladie. Prévenue de cela avant même de connaître le sexe de l’enfant, la future mère refusa d’avorter. Beau cadeau à faire à un enfant.

Petrucciani est mort à 37 ans. Une mention en fin de film mentionne qu’il repose au Père-Lachaise, « à côté de Chopin ». C’est presque vrai. En fait, leurs tombes sont séparées par deux autres tombes. Mais Desproges est exactement en face, cela compense.

Le film ? J’ai deux réserves, toutes deux relevant de la paresse du réalisateur. La première : il est bourré d’interviews, or l’identité des intervenants n’est jamais mentionnée. C’était trop difficile de rédiger un carton ? La seconde concerne l’anamorphose des images, mais, comme je ne veux pas vous raser puisque c’est technique, j’écrirai ci-après une notule spéciale. Vous la lirez ou pas, c’est comme vous voulez.

En bref : à voir.

Anamorphose ?

Jeudi 25 août 2011

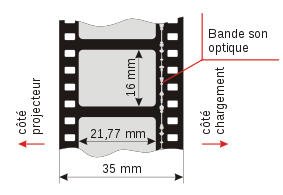

Voici donc une petite explication sur les images anamorphosées. Je n’expose que l’essentiel.

La pellicule de cinéma est, quasiment depuis le début, large de 35 millimètres (je laisse de côté ses variantes, qui n’entrent pas dans le cadre de cette notule) ; c’est bien après, d’ailleurs, qu’elle a également servi à la photographie. Elle est perforée pour permettre son entraînement par le mécanisme des appareils de prise de vue et de projection, et il y a une image toutes les quatre perforations. La hauteur d’une image est de 16 millimètres, sa largeur est de 22 millimètres (21,77 millimètres selon d’autres sources). Une bande son « optique » (c’est-à-dire continue, analogique, et lue par le projecteur en même temps que les images) est intercalée entre l’image et les perforations. Voyez l’illustration ci-dessous, en dimensions réelles sur votre moniteur, qui résume tout cela :

Si vous divisez la largeur de l’image par la longueur, vous obtenez un rapport de 1,375 – les gens de cinéma ont coutume de parler d’un format 1,37:1. C’est-à-dire, un peu plus large que celui qui deviendra le standard de la télévision normale, 4/3 ou 1,33:1 (et ce qui explique que la télé cathodique tronque un peu les images de cinéma dans le sens de la largeur).

Lors de la projection en salles, il n’y a aucune déformation des proportions de ce que l’image contient : ce que vous voyez sur l’écran est très exactement ce que vous verriez sur la pellicule.

Mais, assez vite, pour attirer un public plus nombreux, les producteurs de films ont désiré fournir des films sur écran large. On résolut ce faux problème en faisant une prise de vue avec plusieurs caméras juxtaposées, et, naturellement, à la projection, on plaçait autant de projecteurs, chacun envoyant à l’écran sa propre image. Abel Gance tourna ainsi son Napoléon, en 1927, avec trois caméras. Plus tard, le Cinérama fonctionna ainsi. Or les inconvénients se devinent aisément ! D’une part, il fallait une synchronisation absolue entre les différentes vues projetées côte à côte, et donc, si le film cassait sur une bobine (ce qui entraînait inévitablement la perte d’au moins une image lors de la réparation), il fallait couper la pellicule au même endroit sur la ou les autres bobines – faute de quoi, un décalage aurait été perceptible. Processus lent, fastidieux, pénible, désastreux s’il tombait au cours d’une projection publique. Autre inconvénient : les images se raccordaient mal sur les côtés, et, plutôt qu’un écran large, on avait deux ou trois écrans contigus du format habituel ! Le Cinérama n’a pas pris, c’était inévitable.

Restait la possibilité d’utiliser un film normal, de le projeter sur un écran plus large (mais pas plus haut) avec un objectif qui agrandissait davantage, et de placer dans le projecteur un cache qui occultait le haut et le bas de l’image ; ou encore, on faisait un nouveau tirage du film en coupant carrément le haut et le bas de l’image originelle. On appela cette escroquerie « format – ou projection – panoramique » (sic), les formats étaient de 1,66:1 (en Europe moins l’Italie), 1,75:1 (en Italie) et 1,85:1 (aux États-Unis), et on l’utilisa longtemps, même aujourd’hui, puisque, avec la vogue des écrans de télé 16/9, on remet au goût du jour des films anciens qui n’en demandaient pas tant ! C’est ce qui arriva pour Autant en emporte le vent quand on voulut le ressortir en 1967 au format 2,20:1 – par exemple au Kinopanorama, à Paris, salle qui a disparu. Il y a une justice, le public bouda cette nouvelle version, et ce fut un bide noir !

Cela dura jusqu’en 1953. Cette année-là, concurrencé par la télé, le cinéma voulut remettre à l’honneur les écrans larges, et quelqu’un de la 20th Century Fox se souvint d’une invention datant de... 1926, l’hypergonar, œuvre du professeur français Henri Chrétien, et qui avait servi en 1929 pour Construire un feu, film de Claude Autant-Lara : cela consistait en deux lentilles, non plus sphériques, mais cylindriques, lesquelles déviaient donc les rayons lumineux dans le sens de la largeur, mais pas de la hauteur. Cette déviation très particulière s’appelle « anamorphose », et l’hypergonar peut, selon le sens où il agit, soit contracter les images de moitié (à la prise de vue), soit les élargir au double (à la projection). La Fox l’utilisa pour lancer le CinemaScope. Voici à quoi ressemble un hypergonar, et l’on voit que ce qui est circulaire à l’avant est elliptique à l’arrière :

Dès lors, il y eut les prises de vues ordinaires, faites sans anamorphose, et les prises de vues anamorphosées.

Mais n’entrons pas dans les détails, et venons-en au fait.

Très souvent, les images d’archives ne sont pas anamorphosées, mais très souvent aussi, des documentaristes incorporent dans leur montage des images des deux types, « étroites » et « larges », pour un film destiné à l’écran large – lequel est aujourd’hui, le plus souvent, au format 1,85:1 au cinéma. Il s’ensuit que celles qui ont été filmées normalement voient leur largeur à la projection multipliée par 1,33 ; tout comme à la télévision, quand l’utilisateur a choisi le mauvais rapport d’anamorphose (voir plus loin) ! Et apparaissent ainsi des déformations, très visibles et ridicules : les personnages semblent être passés sous un rouleau compresseur. Ce qui donne, ci-dessous à droite, cette Kim Novak dans Vertigo, mais devenue obèse :

Vous aimez ?

Cela aurait pu être évité si le réalisateur avait pris la précaution de faire traiter les images non anamorphosées ; en clair, diviser leur largeur par le facteur convenable, ce qui, grâce à l’informatique, est très simple et facilement réalisable – je viens, ci-dessus, de faire l’inverse –, avant de les inclure dans son montage.

Dans le cas du film sur Petrucciani, cela aurait évité à ce malheureux, qui n’avait pas besoin de cela, de sembler encore plus petit que dans la vie.

(Signalons qu’à la télévision, l’anamorphose est réalisée numériquée, et que le rapport d’élargissement n’est que de 4/3. Ce processus est laissé au choix de l’utilisateur, qui possède sur sa télécommande une touche destinée à ce choix).

Un jour

Jeudi 25 août 2011

Réalisé par Lone Scherfig

Titre original : One day

Sorti aux États-Unis le 8 août 2011

Sorti en France le 24 août 2011

Ce jour, c’est le 15 juillet, date à laquelle Emma et Dexter ont terminé leurs études, et passé la nuit ensemble... sans rien faire, car Emma, peu sûre d’elle, s’est attardée dans la salle de bains et Dexter s’est endormi. Au matin, ils conviennent de rester amis. Dès lors, le principe du film, c’est qu’on les reverra chaque 15 juillet, jusqu’en 2011. Entre-temps, Emma, plutôt disgraciée, est devenue presque jolie, puis a réussi à devenir professeur et romancière pour enfants, tandis que Dexter, trop peu sérieux, a gâché sa vie (il a même été animateur de télévision, c’est dire sa déchéance !).

Dexter s’est marié avec une autre et a eu une fille, puis il a divorcé, et les deux tourtereaux se sont enfin avoué leur amour. Mais Emma finit par mourir d’un accident de la circulation. Pour ne pas laisser le public sur cette impression, la séquence finale revient sur le matin de la première nuit, qui se passe mieux, mais doit sans doute être onirique.

Les deux interprètes sont très bien. Seule la musique, trop abondante et qui ressortit au genre sentimental pour comédie romanesque, sans être mauvaise, est trop banale pour sembler indispensable.

En bref : à voir à la rigueur.

Pudibonderie

Jeudi 25 août 2011

J’ai mentionné ici que le roman de Louis Pergaud La guerre des boutons, qui a déjà donné lieu à un film d’Yves Robert en 1962, allait être écranisé le mois prochain, et deux fois plutôt qu’une, puisque deux films portant ce titre sortent les 14 et 21 septembre. Et comme la bande annonce du second est déjà vue en salles, je peux vous dire... qu’il vaudra mieux vous abstenir de le voir !

Dû à Christophe Barratier, à qui nous devons (?) déjà Les choristes de sinistre mémoire, cette nouvelle mouture se distingue par un trait délicieux. On se souvient en effet que les deux bandes de gosses qui s’affrontaient prenaient sur l’adversaire des trophées signalant sans ambigüité la victoire d’un camp sur l’autre : ils amputaient leurs vêtements de tous les boutons qu’ils pouvaient y trouver ! De sorte que, pour éviter à l’avenir ce, euh... dépouillement, les combattants de l’un des deux villages belligérants se rendaient au combat... tout nus !

Courageux, Yves Robert avait filmé la séquence telle qu’elle était écrite, et ses petits acteurs étaient effectivement dans l’état de nature. Oui, mais, entre-temps, la phobie et l’obsession de la pédophilie ont fait les ravages que vous savez.

Si bien que, dans le film de Barratier, les jeunes nudistes vont guerroyer en slip et maillot de corps.

Ce film doit être bien convenable. On pourra le projeter au pape.

(Oh pardon ! Je n’ai rien dit)

Tu seras mon fils

Vendredi 26 août 2011

Réalisé par Gilles Legrand

Sorti en France (Paris Cinéma) le 4 juillet 2011

Sorti en France le 24 août 2011

Les gens de cinéma ont fréquemment pour hobby de fabriquer du vin, toujours mauvais. Par exemple Coppola, cité plusieurs fois ici. En revanche, l’amour du vin peut donner lieu à un bon film. Celui-ci est l’histoire d’une passion dévastatrice, celle du vin, justement, qui amène le passionné à détruire son entourage. Paul de Marseul n’aime donc que son vignoble de Saint-Émilion, mais il méprise son fils Martin, jugé indigne de lui succéder. Il jette alors son dévolu sur le fils de son régisseur (dans ces milieux, c’est le « maître de chai »), qui travaillait pour Coppola mais vient de se faire virer parce qu’il a pris, sans autorisation, un congé afin de venir voir son père, lequel meurt d’un cancer, et qui est précisément le régisseur de Marseul. Celui-ci s’entiche donc de ce Philippe Amelot et monte une combinaison légale pour l’adopter, et par conséquent déshériter son propre fils !

Je vous rassure, cela ne marchera pas, car le tyran meurt dans sa propre cave, asphyxié par les vapeurs de gaz carbonique produit par la fermentation du raisin. Quand on vous dit que le CO2 causera la perte de l’humanité !

En tout cas, le film est impeccablement conçu et conduit. Les acteurs sont excellents, et Loránt Deutsch, en fils brimé qui finit par se révolter, trouve un type de rôle qui n’est pas le sien d’habitude, mais qui lui va parfaitement.

En bref : à voir.

La guerre est déclarée

Vu le lundi 4 juillet 2011 – Sorti le 31 août 2011

Réalisé par Valérie Donzelli

Sorti en France (Festival de Cannes) le 12 mai 2011

Sorti en France le 31 août 2011

De façon absolument certaine, je SAVAIS que la presse serait dithyrambique. Cela n’a pas raté, et, tant dans les journaux qu’à la radio, les compliments pleuvent, visant non seulement l’histoire, mais aussi la bande sonore, que je trouve très criticable. De cela, je m’explique à la fin de cet article, après l’astérisque.

Bien que je ne cherche pas à fréquenter les milieux du cinéma (on y perdrait sa liberté de parole, et trop de critiques copinent avec les acteurs, producteurs, réalisateurs et distributeurs), je n’ignore pas que ce film, comme il en a l’air, est autobiographique : le couple d’acteurs, aujourd’hui séparé, mais qu’on voit partout dans les médias depuis deux mois, a vraiment vécu ce drame. L’enfant de huit ans porte le nom de l’acteur principal, et tous deux ont déjà joué dans le précédent film de la même réalisatrice, avec le même duo de scénaristes. Par ailleurs, l’histoire est un hommage au personnel et aux établissements médicaux, dont les noms sont cités au générique de fin, y compris celui d’un neurochirurgien et chef de service connu de l’hôpital Necker, incarné ici par un acteur. C’est d’autant plus gentil de faire de la pub au corps médical, que la loi l’interdit.

L’histoire : en 1990, un jeune couple, et l’on se fiche qu’il s’appelle Roméo et Juliette car ce n’est qu’un gadget de scénariste, met un bébé au monde. Mais, à dix-huit mois, l’enfant, Adam, se révèle atteint d’une tumeur au cerveau, et la suite des examens qui s’imposent rend leur situation de plus en plus angoissante : l’enfant est en danger de mort. L’opération qui suit ne résout pas tout, une partie de la tumeur n’a pu être ôtée, et les chances de survie du bébé ne sont que de dix pour cent. Il devra être gardé et traité à l’Institut Gustave-Roussy de Villejuif, célèbre centre anticancéreux, et les parents vendent leur appartement pour s’installer dans le voisinage. Peu à peu, la tragédie les éloigne l’un de l’autre, mais l’enfant empêche une vraie séparation.

Pourtant, il survit, et, à huit ans, il est considéré comme sauvé.

Il faut avouer que le suspense ne résiste pas au spectateur curieux, qui a consulté la fiche du film dans Internet Movie Database, et découvert le nom de l’enfant qui joue Adam... à huit ans ! Il est donc évident que le bébé n’est pas mort prématurément. Mais tout le récit semble annoncer sa fin. Passons.

Le scénario a été écrit par les deux interprètes, dont l’une, Valérie Donzelli, s’est aussi chargée de la réalisation, et l’autre, Jérémie Elkaïm, du choix de la musique – voir plus loin. Or, sans trop chercher la petite bête, disons que les deux auteurs s’embrouillent un peu dans les dates. Ainsi, lorsque Adam, à huit ans, donc en 1998 ou 1999, joue à un jeu vidéo basé sur l’histoire de Shrek, cela ne tient pas : le premier volet de Shrek est sorti en 2001 ! Également, quand Roméo conseille à sa compagne de ne pas s’égarer en cherchant sur Internet des conseils de médecine, c’est prématuré : en 1992, l’ADSL n’existait pas, et nul n’allait sur Internet pour y faire ce type de recherche, que du reste peu de sites auraient satisfaite. Et que signifie une phrase comme « Nous étions détruits, mais plus forts » ? Mais c’est une caractéristique du cinéma français que de manquer de rigueur tout en se prenant très au sérieux. À Hollywood, on fabrique des films insignifiants et vite oubliés, mais on y met davantage de conscience professionnelle.

Venons-en à ce que la presse estime être une qualité. Ainsi, « Le Canard enchaîné », coutumier des sottises quand il s’agit de cinéma, mentionne « des musiques parfaites, de Vivaldi au rock et au rap » – comme si le rap était de la musique... Or, à ce propos, il faut souligner que celle-ci est la grande faiblesse du film, car elle est envahissante, et le plus souvent inutile, comme presque toujours au cinéma. Trop fréquemment, cette manie, venue des États-Unis, consiste en ce que les auteurs de films veulent se faire plaisir et, en guise de mise en scène et faute de mieux, insèrent une musique qu’ils aiment (une chanson ou un morceau classique, et ici on a les deux), tout comme naguère Godard ne pouvait se retenir de placer dans ses films des citations du dernier livre qu’il avait lu ! Pis que cela, ils ont parfois la mauvaise idée de passer le morceau intégralement ; or, pour meubler, ils collent là-dessus une suite d’images sans grande signification, en général une voiture qui roule, ou des nuages (voir The tree of life), ou un personnage qui fait du vélo (souvenez-vous de Butch Cassidy et le Kid) et autres éléments de récit évidemment indispensables, et qui, non seulement ne font pas avancer l’action, mais la stoppent quasiment, si bien que le spectateur s’ennuie et perd le fil. Lelouch avait fait cela dans sa dernière fiction, avec un concerto de Rachmaninoff. Dans le cas présent, cela se produit... six fois ! C’est trop, et le film, qui se voulait émouvant malgré un humour assez présent, laisse indifférent.

Franchement, dites-moi : quel grand réalisateur, Hitchcock, Welles, Kubrick, Lubitsch, Wilder, Bergman, Buñuel, Visconti, Renoir, Duvivier, Carné, Fritz Lang, a jamais interrompu son récit pendant trois minutes pour passer un disque ?

En bref : à voir à la rigueur.

La piel que habito

Mercredi 31 août 2011

Réalisé par Pedro Almodóvar

Sorti en France (Festival de Cannes) le 19 mai 2011

Sorti en France le 17 août 2011

Cela fait plus de trois mois qu’à propos de ce film, la presse publie le ridicule résumé suivant : depuis que sa femme est morte carbonisée dans un accident de voiture, le docteur Robert Ledgard, éminent chirurgien esthétique, se consacre à la création d’une nouvelle peau, grâce à laquelle il aurait pu sauver son épouse.

Évidemment, le souci de « ne pas raconter la fin » est seul à justifier cette ineptie, car cette anecdote de peau artificielle, qui ne sert que d’introduction au récit, est complètement à l’arrière-plan, et n’est pas plus pertinente que les élucubrations sur la pédophilie qui prétendaient résumer La mauvaise éducation, du même Almodóvar ! C’est en fait une histoire de double vengeance, celle d’un homme qui veut faire payer à un petit crétin le suicide de sa fille, et celle du petit crétin pour la vengeance qu’on a exercée sur lui. Pour avoir le fin mot de l’histoire, rendez-vous ICI.

Le récit est si lent à démarrer que je me suis un peu endormi au début, et que j’ai failli aller poursuivre dans mon lit un somme si bien amorcé. L’intérêt commence à pointer à partir de la scène du prétendu viol (en fait, la fille était consentante, et le garçon, trop « chargé » de substances diverses, n’a pu aboutir). Mais, tout du long, une musique prétentieuse et horripilante gâchera le peu de plaisir que vous pourriez prendre à cette histoire extravagante.

Inutile de dire que les références à Hitchcock qu’on a pu lire ou entendre ici et là sont d’un farfelu qui dépasse toute mesure. Ce scénario malsain est bien d’Almodóvar.

Dans notre rubrique Rions avec « Le Canard », cet extrait de ce qu’en dit l’un des rédacteurs de ce journal : « Un chirurgien fou [...] séquestre une jeune femme pour lui greffer une peau nouvelle ». Or, non seulement ce n’est nullement son but, mais la « jeune femme »... est un jeune homme ! Voir le récit du film pointé par le lien ci-dessus.

Est-ce que les critiques-sic du « Canard » voient les films dont ils parlent, ou se contentent-ils de recopier le prétendu résumé qui a paru dans toute la presse ?

En bref : à voir à la rigueur.

Sites associés : Yves-André Samère a son bloc-notes films racontés

Dernière mise à jour de cette page le jeudi 1er janvier 1970.